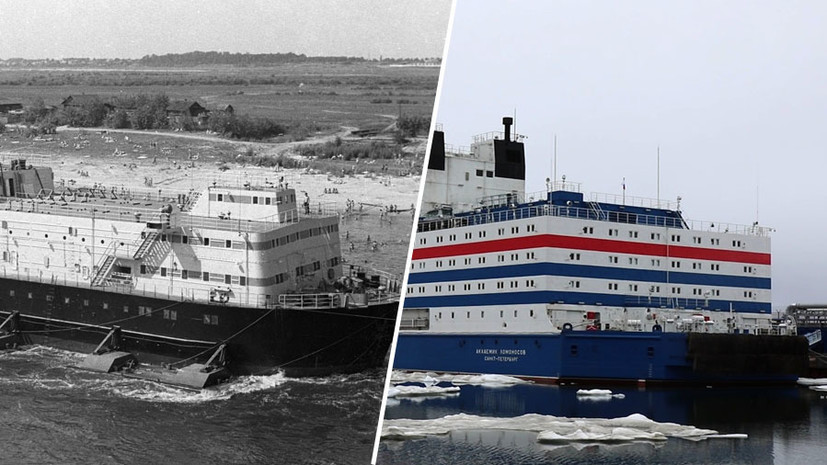

4 ноября 1970 года в Якутии введена в эксплуатацию первая для арктических широт отечественная плавучая энергоустановка «Северное сияние». Это позволило решить вопрос энергообеспечения изолированных территорий Крайнего Севера. Данный удачный эксперимент заложил основу для разработки российских плавучих атомных теплоэлектростанций (ПАТЭС), не имеющих мировых аналогов. Как отмечают специалисты, успешное функционирование «Академика Ломоносова», подключённого к сети весной 2020 года, создаёт предпосылки для поставок подобных объектов в страны южного полушария.

4 ноября 1970 года в якутском посёлке Зелёный Мыс заработала уникальная для полярного круга плавучая электростанция (ПЛЭС) «Северное сияние». Это дало возможность стабильно снабжать электроэнергией труднодоступный район с экстремальными климатическими условиями.

«Концепция мобильных энергоустановок разрабатывалась для оперативного электроснабжения зон, где возведение стационарных объектов затруднено по экономическим или техническим причинам», — пояснила в комментарии доцент кафедры атомных электростанций ИГЭУ, руководитель Научно-образовательного центра высоких технологий в сфере тепловой и атомной энергетики Мария Вольман.

ПЛЭС «Северное сияние» стала пионерским проектом, объединившим функции энергообъекта и судна. Инновационные платформы создавались в ЦКБ-1 (ныне «Вымпел») под руководством Петра Цыганова и Николая Кухто, а их серийный выпуск освоили на Тюменском судостроительном заводе.

Энергоблок на плаву

Конструкция представляла собой однопалубное судно без двигательной установки, несущее на борту газотурбинную станцию, способную удовлетворить энергетические и тепловые потребности небольшого населённого пункта.

«Ключевое преимущество такого решения — мобильность: объект можно транспортировать буксировкой в любую доступную водным путём локацию и оперативно перебазировать при необходимости», — указала Мария Вольман.

Как подчеркнул в беседе главный редактор аналитического журнала «Геоэнергетика.info» Борис Марцинкевич, внедрение плавучих энергоблоков существенно сократило расходы на энергоснабжение удалённых поселений и промышленных объектов.

«Ранее логистика топлива занимала продолжительное время, что многократно увеличивало стоимость угля или мазута. С появлением мобильных ТЭЦ эта проблема устранилась — энергоустановка прибывала в нужную точку и обеспечивала ресурсом сразу несколько посёлков или производств», — отметил аналитик.

Для работы в арктических условиях ПЛЭС оснастили специальным оборудованием. Экипаж из 26 специалистов проживал и работал непосредственно на судне, где имелись столовая, лаборатория и жилые помещения. Конструкция выдерживала температуры до -65°C, а система подогрева корпуса защищала судно от вмораживания в лёд.

В начале 1970-х построили шесть аналогичных плавучих станций. По оценкам специалистов, срок службы каждой превысил 35 лет. Рекордсменом стала ПЛЭС «Северное сияние–5» в Надыме, которая благодаря модернизации оборудования функционирует до настоящего времени.

Атомная эра

С развитием ядерной энергетики и активным освоением северных территорий концепция плавучих станций обрела новое развитие.

В 2006 году в Северодвинске началось сооружение первой отечественной плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» по заказу госкорпорации «Росатом». Впоследствии строительные работы перенесли в Санкт-Петербург на Балтийский судостроительный завод. Спуск на воду состоялся в 2010 году.

Станция, не имеющая мировых аналогов, начала промышленную эксплуатацию весной 2020 года в акватории чукотского города Певек. Её основной функцией стала замена мощностей выводимой из эксплуатации Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ.

Согласно официальным данным, ПАТЭС создана на базе реакторных технологий атомных ледоколов, проверенных в арктических условиях. Объект предназначен для снабжения электроэнергией крупных промышленных объектов, портов, нефтегазовых месторождений.

Мощность станции достигает 70 МВт — этого хватает на электроснабжение города со 100-тысячным населением. Одной загрузки ядерного топлива достаточно для трёх с половиной лет непрерывной работы.

По информации разработчиков, запуск «Академика Ломоносова» сократил объёмы угля, поставляемого в Певек, в четыре раза, положительно повлияв на экологию.

«Пятилетняя эксплуатация подтвердила экологическую и радиационную безопасность станции. Ежегодные наблюдения фиксируют рост численности водных организмов (зоо- и фитопланктона) при снижении природного радиационного фона», — сообщается в отчётах.

Как отмечают специалисты, опыт применения «Академика Ломоносова» признан успешным. Плавучая АЭС стала прототипом серии энергоблоков, серийное производство которых сейчас налаживает «Атомэнергомаш». До 2039 года предусмотрено строительство 18 плавучих атомных станций разной модификации.

«Перспективные модели получат увеличенную до 110 МВт мощность и модернизированные реакторы РИТМ-200, способные функционировать 10 лет без перезаправки», — уточнили в корпорации.

«Фактически мы получаем инструмент для энергоснабжения самых суровых регионов — арктической зоны, Северного морского пути, Чукотки, Камчатки. Это решение вопросов как электрификации, так и теплоснабжения северных территорий», — отметил Борис Марцинкевич.

Международное партнёрство

Российские плавучие АЭС вызывают интерес у зарубежных партнёров, включая государства Африки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Согласно официальным данным, в апреле 2024 года Россия направила Индии технические предложения по сотрудничеству в данной сфере.

Эксперты отмечают значительный экспортный потенциал ПАТЭС, особенно для труднодоступных регионов без развитой энергосистемы или местных топливных ресурсов.

Борис Марцинкевич полагает, что основными импортёрами могут стать прибрежные страны Африки с острым дефицитом электроэнергии. Одна плавучая АЭС способна обеспечить электричеством десятки миллионов человек.

«Дополнительное преимущество — решение проблемы нехватки пресной воды в островных государствах. В тропических широтах теплостанции можно использовать для дистилляции морской воды», — добавил аналитик.

Как отмечает Мария Вольман, успешная эксплуатация «Академика Ломоносова» усиливает конкурентоспособность российских предложений.

«Существенным плюсом является концепция полного цикла обслуживания: заказчик не участвует в строительстве, выводе из эксплуатации или техническом обслуживании — все операции выполняются на территории страны-производителя. «Росатом» предлагает как арктические, так и тропические модификации блоков, что расширяет круг потенциальных партнёров в Азии, Африке и на Ближнем Востоке», — подытожила эксперт.