22 июля 1964 года на экраны вышел мультфильм Ивана Иванова-Вано «Левша»

В 1964 году состоялась премьера полнометражного анимационного фильма «Левша» режиссёра Ивана Иванова-Вано, созданного по мотивам одноимённого произведения Николая Лескова, написанного в 1880-х годах.

Сюжет повествует о том, как император Николай I обнаруживает среди вещей покойного Александра I крошечную механическую блоху английской работы. Когда игрушка продемонстрировала танцевальные движения, монарх захотел превзойти иноземное мастерство. Русский умелец Левша из Тулы не просто подковал блоху, но и усовершенствовал её механизм.

Отправившись с диковинкой в Англию, Левша поразил местных мастеров, а также узнал секрет ухода за оружием. Однако, возвращаясь на родину, мастер в пути скончался, так и не передав важные сведения императору.

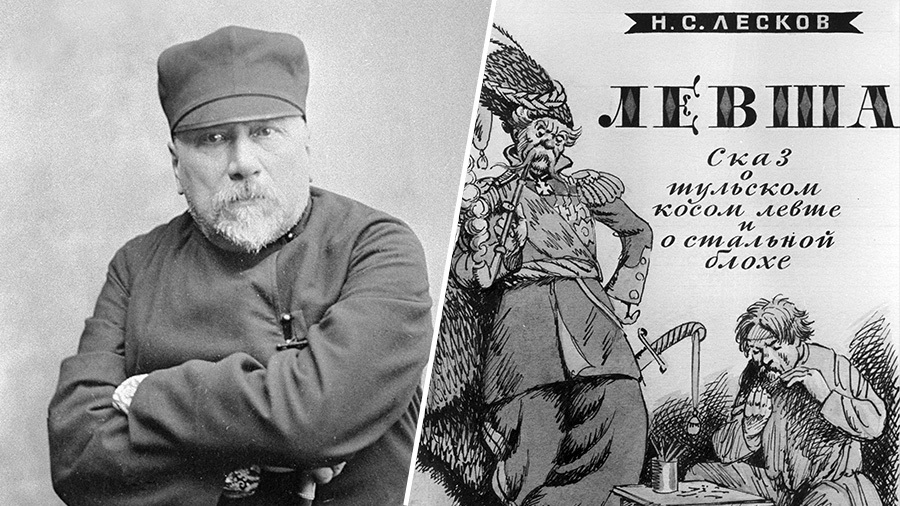

Истоки литературного произведения

Первая публикация «Сказа о тульском косом левше и о стальной блохе» состоялась в 1881 году в издании «Русь». В отдельном издании 1882 года произведение получило сокращённое название. Сам автор сначала выдавал историю за записанную легенду, но позже признался, что вдохновлялся народной поговоркой о туляках и блохе, полностью создав сюжет самостоятельно.

Исследователь Борис Бухштаб предполагал, что и сама эта поговорка могла быть частично придумана писателем на основе более лаконичного варианта.

Существует мнение, что Лескова вдохновила реальная история тульского оружейника Алексея Сурнина, стажировавшегося в Англии в 1785 году. Литературовед Майя Кучерская отмечает, что произведение впитало множество источников из исторического контекста эпохи.

Хотя повесть не сразу завоевала популярность, в советское время «Левша» стал самым известным произведением Лескова. Начиная с 1920-х годов появились театральные постановки, включая драматическую адаптацию Евгения Замятина и балет Бориса Александрова.

Новаторский визуальный стиль

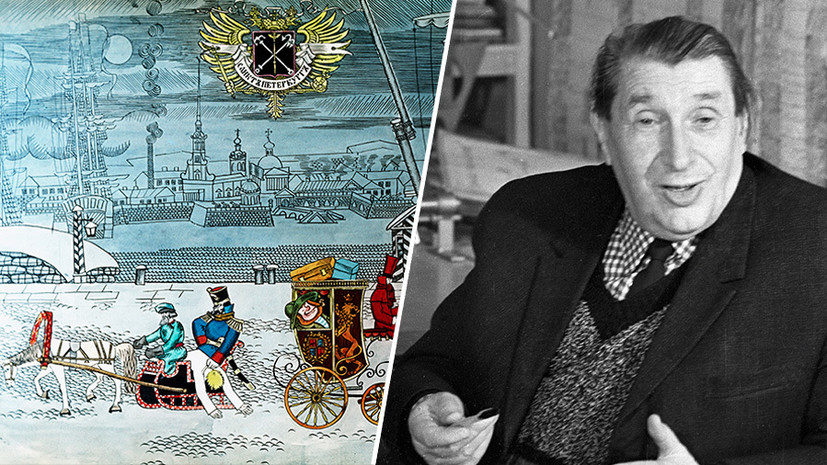

К моменту создания «Левши» Иванов-Вано уже был признанным мастером анимации, автором таких работ как «Гуси-лебеди», «Сказка о мёртвой царевне» и других. Замысел экранизации зрел у режиссёра три десятилетия.

«Меня привлекал в повести Лескова колорит народного сказа, меткость языка и глубокая любовь к русскому народу, его таланту и душевной щедрости. Тема гениального мастера, ставшего жертвой бюрократической системы, требовала нового подхода к раскрытию характера», — писал режиссёр в своих воспоминаниях.

Специалист в области анимационного искусства Роза Гиматдинова отметила социальную значимость выбранной темы, где поднимается проблема классовых барьеров: «Блоху подковать оказалось проще, чем преодолеть стену непонимания между людьми разных сословий».

Режиссёр стремился создать визуальный ряд, не уступающий выразительности литературного первоисточника. «Единственно подходящей формой для передачи духа произведения мне виделся русский лубок с его условностью и выразительностью», — пояснял Иванов-Вано своё художественное решение.

Будучи преподавателем ВГИКа, режиссёр привлёк к работе своих студентов. Аркадий Тюрин в качестве дипломной работы создавал эскизы, сочетавшие лубок с современными тенденциями. К проекту также присоединились Марина Соколова и Анатолий Курицын, так как 42-минутный хронометраж требовал больших трудозатрат.

Разные сцены фильма решены в различных стилях: русские эпизоды — в лубочной манере, придворные сцены — в гравюрной технике, подчёркивающей холодность интерьеров, а английские — в стиле старинных западноевропейских гравюр. При этом единый художественный замысел связывает все части картины.

Технические новации

Современники высоко оценили вклад молодого Юрия Норштейна, принимавшего участие в создании ленты. Именно он предложил использовать технику плоской марионетки — метод, при котором подвижные элементы куклы перемещаются на статичном фоне, что позволяет добиться высокой детализации при меньших временных затратах.

Этот приём позволил создать тщательно проработанные фольклорные элементы декораций и костюмов, что было особенно важно для режиссёра. Перед съёмками группа изучала музейные коллекции, чтобы достоверно передать материальную культуру эпохи.

Признание

Искусствоведы отмечают удачное сочетание графики и кукольной анимации, а также гармонию между изобразительным рядом и озвучкой в исполнении Дмитрия Журавлёва.

Картина получила признание как у зрителей, так и у профессионалов. В 1970 году Иванов-Вано был удостоен Государственной премии. На международном кинофестивале в Лейпциге анимационная работа была отмечена почётным дипломом.

Роза Гиматдинова подчеркивает актуальность поднятой темы: созданный в период «оттепели», фильм затрагивает важные вопросы социальной несправедливости и человеческих взаимоотношений.