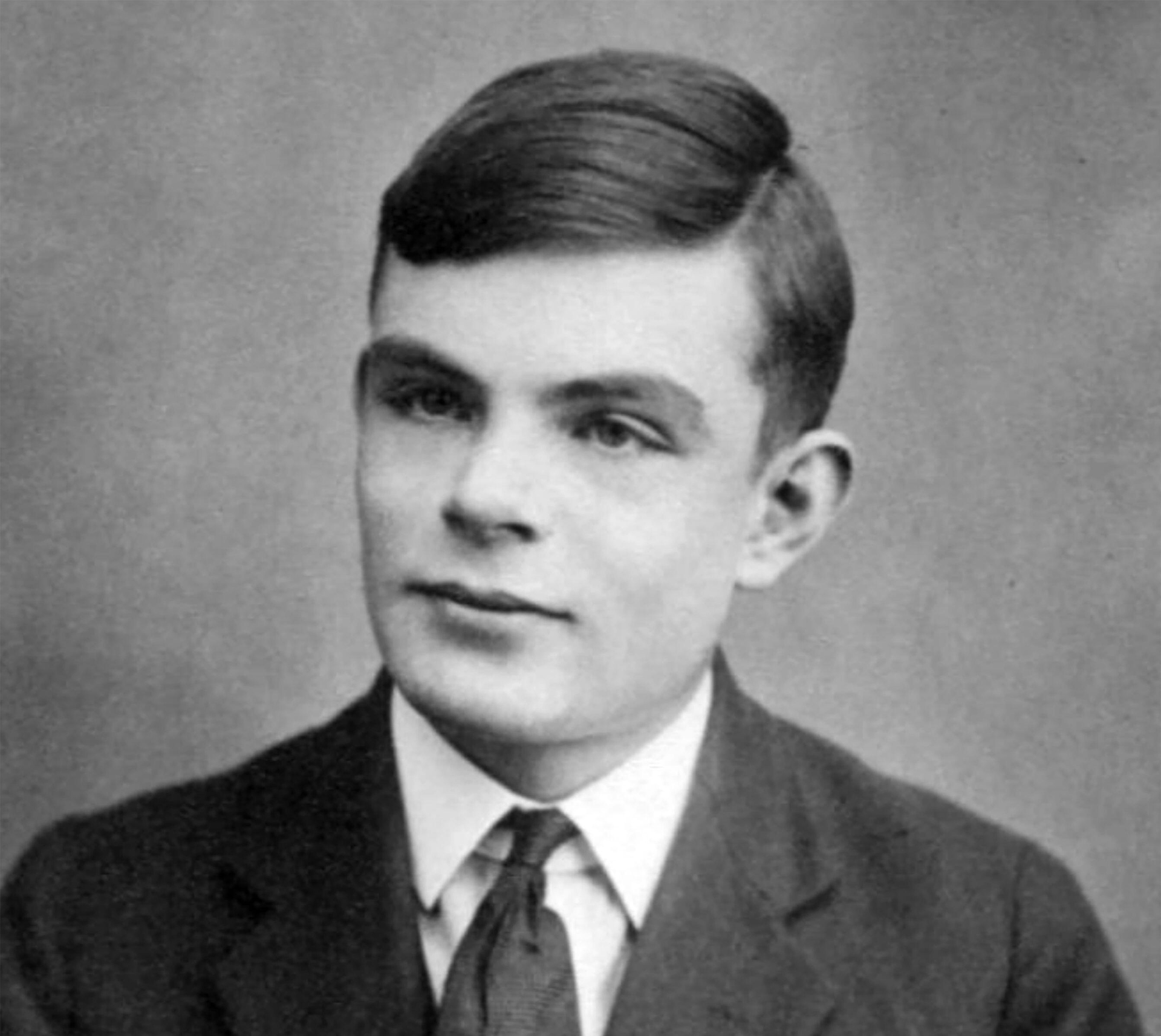

23 июня 1912 года на свет появился Алан Тьюринг — выдающийся учёный, заложивший основы современных вычислений и искусственного интеллекта, а также сыгравший ключевую роль в расшифровке секретных кодов нацистской Германии во время Второй мировой войны. Научный сотрудник Музея криптографии Егор Ефремов рассказал в интервью, каким образом Тьюрингу и его коллегам из британского центра Блетчли-Парк удалось расшифровать немецкие сообщения. По словам эксперта, Тьюринг с самого начала стремился создать универсальный аппарат, способный анализировать различные виды шифров. Этот принцип лёг в основу знаменитой машины Тьюринга — теоретической модели, ставшей фундаментом для всех современных компьютеров. Уже в 1950-х годах Тьюринг размышлял о возможностях машинного интеллекта и разработал тест для его оценки.

— 23 июня 1912 года родился Алан Тьюринг, математик, благодаря которому был взломан шифр нацистской армии, что, по мнению историков, ускорило поражение Германии. Насколько редки учёные такого масштаба?

— Подобные умы появляются в переломные моменты истории, во время технологических прорывов и научных революций. То есть великие математики возникают тогда, когда их работы наиболее востребованы и значимы для решения актуальных задач.

В начале XX века активно развивались телекоммуникации — телефония, телеграф, радио, измерительные приборы и другие технологии. Параллельно происходили революции в науке: в физике это были теории относительности Эйнштейна (1921), а в математике — теорема неполноты Гёделя (1931), с исследования которой начался карьерный взлёт Тьюринга.

Сложные инженерные задачи требовали теоретического обоснования. Одним из величайших математиков XX века стал Клод Шеннон, объединивший инженерный и теоретический подходы в своей теории информации, ставшей основой цифровой эпохи. В СССР в 1930-е годы таким революционером был Владимир Котельников. Андрей Колмогоров продолжил развитие теории информации, дополнив её новыми идеями.

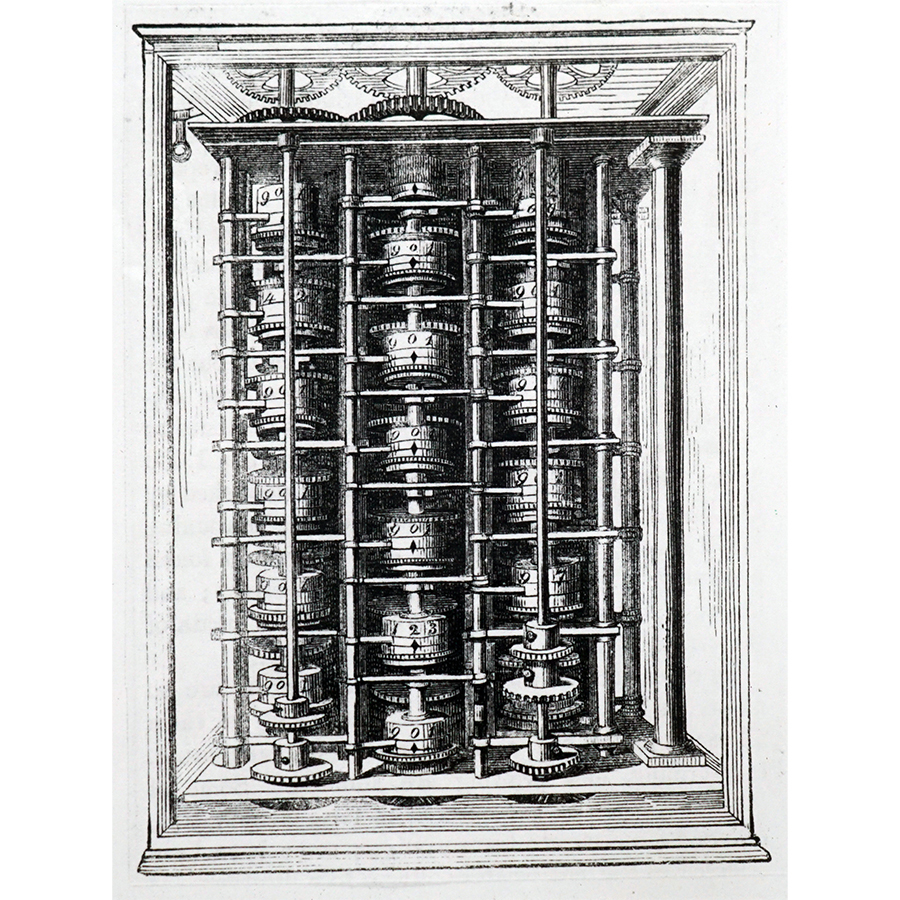

— Свою абстрактную вычислительную модель — машину Тьюринга — учёный разработал ещё в молодости. В чём её значимость, ведь механические вычислительные устройства существовали и раньше?

— В 1936 году, в возрасте 24 лет, Тьюринг опубликовал статью под названием «О вычислимых числах, с приложением к проблеме разрешимости» (On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem). Некоторые специалисты считают её одной из ключевых работ в истории математики.

В ней Тьюринг исследовал проблему разрешимости, сформулированную Давидом Гильбертом в 1928 году. Для доказательства своих идей он использовал гипотетическое устройство, известное сегодня как машина Тьюринга. Учёный математически обосновал, что «универсальная машина» способна выполнить любое вычисление, если задача представлена в виде алгоритма.

Стоит отметить, что многие практические изобретения появлялись раньше их теоретического осмысления. Например, реле использовали в качестве логических элементов ещё в 1910-х годах, но лишь в 1936 году Клод Шеннон доказал, что их можно применять для реализации операций булевой алгебры. Это стало основой современных процессоров. Электромагнетизм открыл Фарадей в 1831 году, а фундаментальные уравнения сформулировал Максвелл только три десятилетия спустя.

Машина Тьюринга также не была физическим устройством, а представляла собой абстрактную модель простейшего аппарата, способного выполнять алгоритмы. Вычислительные механизмы того времени были узкоспециализированными и создавались для конкретных задач.

Если бы машину Тьюринга воплотили в реальности, она была бы не самой быстрой или удобной, но её принцип работы легко понять и проанализировать. При этом не все вычислительные устройства обладают свойством полноты, то есть способны выполнить все операции, доступные машине Тьюринга. Её используют для оценки сложности алгоритмов и вычислимости — определения, возможно ли их выполнить в принципе.

Конструкция машины Тьюринга включает ленту (устройство памяти) и управляющий модуль, который считывает и записывает информацию. Поведение управляющего модуля определяется алгоритмом. Это простейшая модель компьютера, ставшая основой современной дискретной математики. Благодаря ей появились теория вычислений и теория сложности алгоритмов.

— Какова роль Тьюринга во взломе «Энигмы»? Можно ли утверждать, что это повлияло на исход войны?

— Важно отметить, что Тьюринг был не первым, кто работал над расшифровкой «Энигмы». Первых успехов добились ещё в 1930-х годах сотрудники польского Бюро шифров — Мариан Реевский, Ежи Ружицкий и Генрик Зыгальский, которые не только воссоздали аппарат, но и разработали первые электромеханические устройства для его взлома — «Циклометр» и «Бомбу». В 1939 году, перед оккупацией Польши, они передали материалы британской и французской разведкам и покинули страну.

На основе их наработок Алан Тьюринг и Гордон Уэлчман создали усовершенствованную британскую «Бомбу», производство которой позднее наладили и в США.

За время войны изготовили около 200 таких устройств в Великобритании и ещё 120 — в США. Это позволяло взламывать различные модификации «Энигмы» и другие шифровальные системы.

Успех был бы невозможен без сотрудничества с разведслужбами, армией, флотом и авиацией, а также станциями перехвата по всему миру — от Арктики до Новой Зеландии. Работа сыграла решающую роль в победе союзников на Западном фронте. Дело не только во взломе одного шифра, но и в создании сложной системы анализа разведданных, которая оставалась секретной долгие годы после войны. Взлом «Энигмы» оказал ещё большее влияние на военное дело в послевоенный период, показав, что информация — ключевой ресурс в военных операциях.

— В чём заключалась сложность расшифровки и как Тьюринг решил эту задачу?

— Главной заслугой Тьюринга стало стремление создать универсальные устройства, которые можно было адаптировать для разных стратегий криптоанализа. Если польская «Бомба» была рассчитана на взлом первых шести символов сообщения, где в начале войны кодировали разовый ключ, то «Бомба Тьюринга» могла обрабатывать текст произвольной длины.

Тьюринг предложил составить словарь часто встречающихся слов и выражений, названных в Блетчли-парке cribs — шпаргалки. Например, каждое утро передавались сводки погоды, поэтому можно было предположить, что в одном из первых сообщений будет слово «погода». Из-за особенностей конструкции «Энигмы» она не могла зашифровать букву саму в себя. Поэтому, сопоставляя шпаргалку с перехваченным текстом и находя место, где ни одна буква не повторяется, можно было определить искомый фрагмент.

После обнаружения такого фрагмента «Бомбу» настраивали, переподключая провода, чтобы она перебирала все возможные начальные установки «Энигмы» и искала те, при которых предполагаемый исходный текст совпадал с зашифрованным сообщением. Так определяли дневной ключ шифрования.

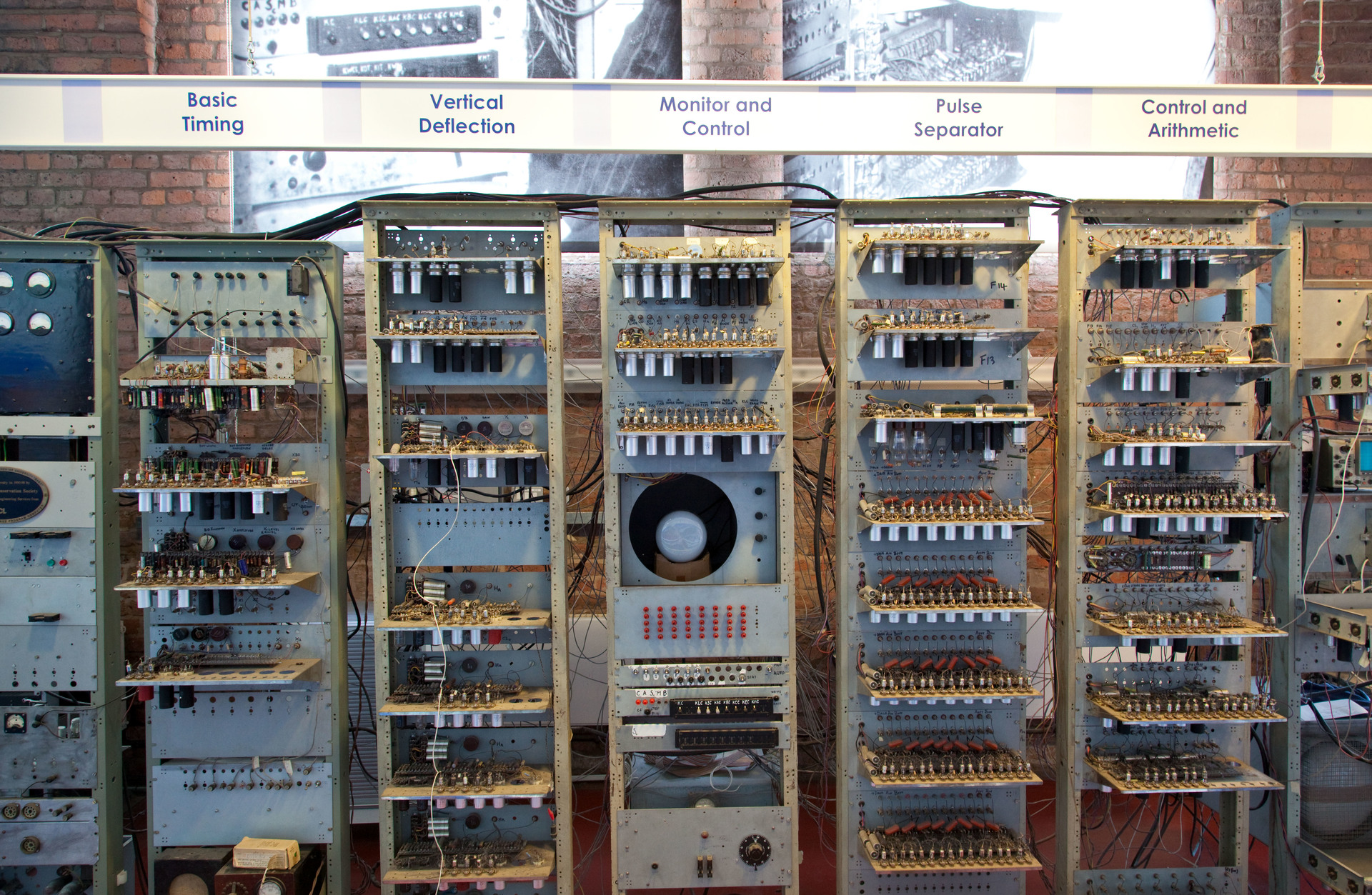

Тьюринга раздражала необходимость физически перестраивать «Бомбу» для каждой новой модификации «Энигмы» и создавать новые версии устройства. Он мечтал о вычислительной машине, где алгоритм не был бы частью конструкции, а вводился бы вместе с данными. Впоследствии эта идея была реализована в архитектуре фон Неймана, лежащей в основе всех современных компьютеров.

— Какие другие значимые работы Тьюринга менее известны широкой публике?

— Помимо работы над «Энигмой», Тьюринг участвовал во взломе других немецких шифровальных систем, таких как Lorenz SZ-40, которая использовала пятибитный двоичный код. Учёный разработал метод её взлома и привлёк Томми Флауэрса, создавшего первый программируемый электронный компьютер Colossus для этой цели. Сам Тьюринг не занимался непосредственной разработкой машины. Он также консультировал создателей телефонного шифратора Delilah и цифрового шифратора SIGSALY.

После войны Тьюринг работал над одними из первых компьютеров, разработал систему программирования для Манчестерского Mark I и написал первую в мире инструкцию по программированию. Вместе с Кристофером Стрейчи он стал пионером в использовании компьютеров для развлечений, создав программу для генерации музыки и шуточный генератор любовных писем.

После войны Тьюринг занялся вычислительной биологией, исследуя формирование сложных структур, таких как перья или узоры на шкурах животных. Многие его модели, созданные вручную, подтвердились только в 2020-х годах с помощью современных компьютеров.

— В работе «Может ли машина мыслить?» Тьюринг предсказал, что через 50 лет компьютеры смогут имитировать человека настолько хорошо, что в 70% случаев люди не смогут отличить их от человека. Этот прогноз сбылся. Разделяли ли его взгляды современники?

— Тьюринг не дожил двух лет до Дартмутского семинара, где собрались основоположники теории искусственного интеллекта, включая Джона Маккарти, предложившего термин «ИИ», Клода Шеннона, Марвина Мински и других.

Однако Тьюринг общался с ключевыми фигурами, такими как Шеннон и фон Нейман, без которых не было бы современных компьютеров. Не все разделяли его идеи, но он не был одинок в мечтах о «мыслящих машинах». 1950-е стали временем оптимистичных прогнозов — от фантастики Айзека Азимова до проектов машинного перевода и цифровизации экономики в СССР.

Сам Тьюринг подчёркивал, что цель ИИ — не заменить человека в сложных задачах, а избавить его от рутины, освободив время для творчества. Современные генеративные системы, берущие на себя и рутинные, и творческие функции, отчасти противоречат его видению.

— Тьюринг считал, что создание «железа» не будет главной проблемой, а сложность кроется в программировании. Что же позволило создать мощный ИИ сегодня?

— Первые эксперименты с нейросетями начались в 1950–1960-х годах, но застопорились из-за нехватки вычислительных мощностей. В 1980-х интерес возродился, но снова упёрся в технические ограничения. Переломным моментом стало появление в 2012 году нейросети AlexNet, показавшей эффективность графических процессоров для ИИ.

Современный ИИ далеко ушёл от ранних нейросетей, но его принципы до конца не изучены, что объясняет его непредсказуемость — он может решать сложные задачи, но ошибаться в простых.

— Тест Тьюринга предполагает, что если машина может убедить человека в своём «разуме», она мыслит. Подтвердились ли его аргументы?

— Тест Тьюринга не столько измеряет интеллект, сколько заставляет задуматься о природе человеческого сознания. Сам учёный рассматривал его как социальный, а не технический феномен. Первый бот, прошедший тест в 2014 году («Женя Густман»), сделал это не благодаря совершенству, а из-за имитации подростка с плохим английским, что заставило судей снисходительно оценивать его ответы.

Тьюринг считал, что всё, что вызывает у нас ощущение интеллекта, уже может считаться интеллектуальным. Его идеи о случайности в обучении и освоении языка через опыт, а не правила, легли в основу современных нейросетей.

— Почему, несмотря на успехи ИИ, мы не считаем его равным человеку?

— Главное отличие в том, что человек обладает воплощённым сознанием — телом, через которое он взаимодействует с миром. Люди учатся всю жизнь, а ИИ тренируется только перед запуском и не способен к непрерывному развитию.

— Какую роль сыграли работы Тьюринга в развитии цифровых технологий и ИИ?

— Алан Тьюринг был одним из ключевых участников цифровой революции, изменивших не только науку, но и культуру. Он первым увидел в компьютерах не только инструмент для расчётов, но и средство для творчества и развлечений. Кроме того, он создал первый генератор компьютерной музыки.