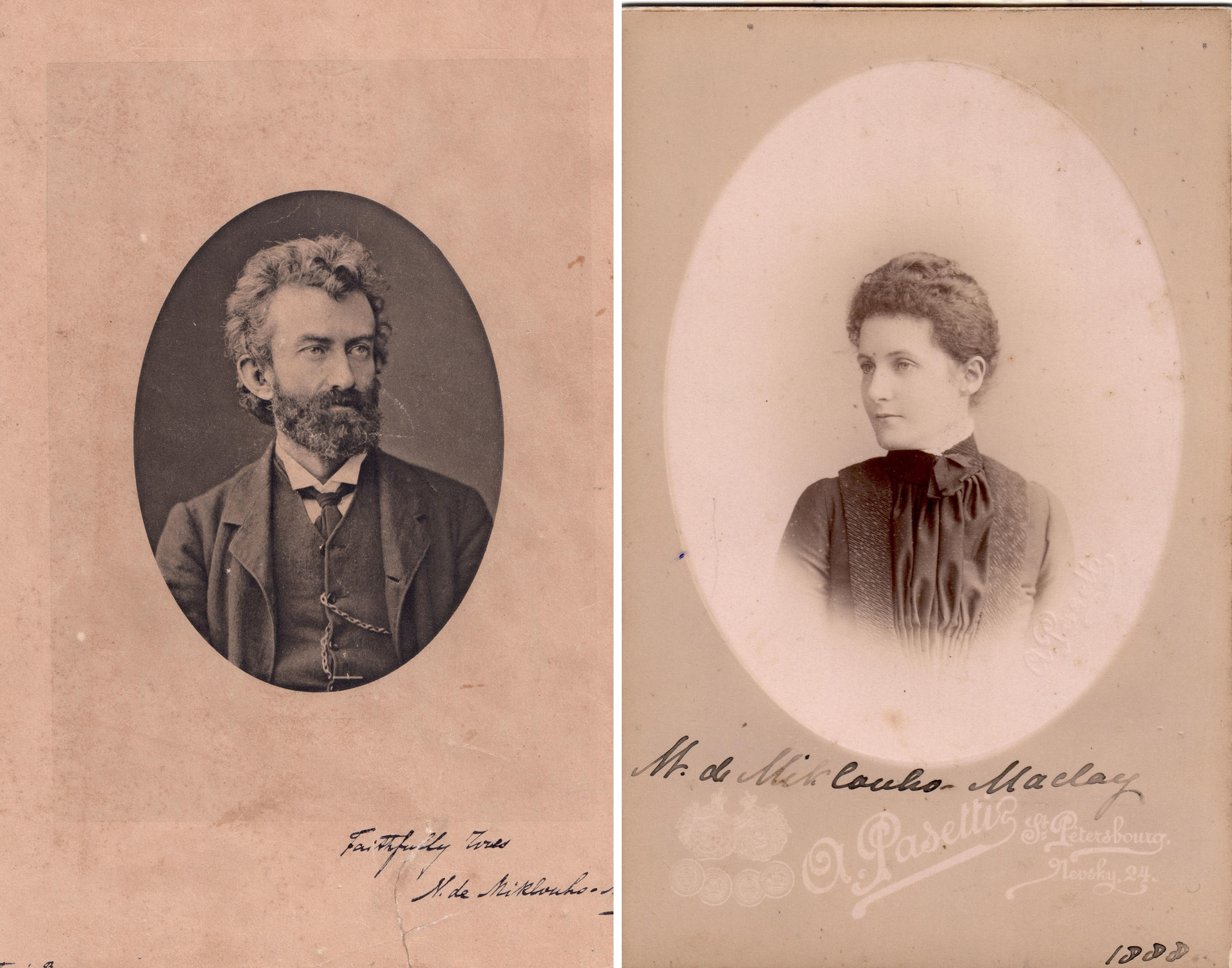

— В Российской Федерации 17 июля празднуется День этнографа. Событие приурочено ко дню появления на свет Николая Миклухо-Маклая (17 июля 1846 — 14 апреля 1888), выдающегося отечественного учёного и первооткрывателя. Начав научную деятельность как специалист по зоологии, он занимался исследованием эволюционного развития морских обитателей. Однако в 1870 году принял решение отправиться изучать тропические острова и их население. Существуют ли сведения о причинах такого выбора?

— Появление эволюционной теории Чарльза Дарвина в конце 1850-х годов произвело переворот в научном сообществе, повлияв на различные области — от естествознания до гуманитарных дисциплин. Дарвиновская концепция, кажущаяся сейчас очевидной, тогда стала прорывом: все живые организмы развиваются постепенно, переходя от простых форм к сложным.

Это открытие побудило переосмыслить происхождение человека и общества. Учёные начали применять дарвиновские принципы не только к биологии, но и к социально-культурным процессам. Возник вопрос: возможно ли восстановить историю человечества, исследуя народы, сохранившие архаичный уклад жизни?

Подобные племена обитали, в частности, на австралийском континенте, который воспринимался как уникальный этнографический музей под открытым небом. Многие антропологи выбирали Австралию для полевых исследований, так как кочевой быт и отсутствие развитого хозяйства у коренных жителей позволяли изучать древние этапы развития общества.

Этой дорогой последовал и Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Получив образование в немецких университетах, где сохранялись традиции линнеевской школы, он досконально понимал законы развития живых существ. Почему же его внимание привлекли именно папуасы? Здесь сыграли роль как случайность, так и энциклопедические познания учёного — научные тренды того времени не могли оставить равнодушным пытливого исследователя.

Следует учитывать и другой факт: Австралия в научном отношении находилась под контролем британских антропологов, что ограничивало возможности учёных из других стран. Миклухо-Маклай искал нетронутые исследователями территории. Именно там он нашёл отправную точку для понимания истории человеческой культуры.

— Каково основное научное наследие Миклухо-Маклая?

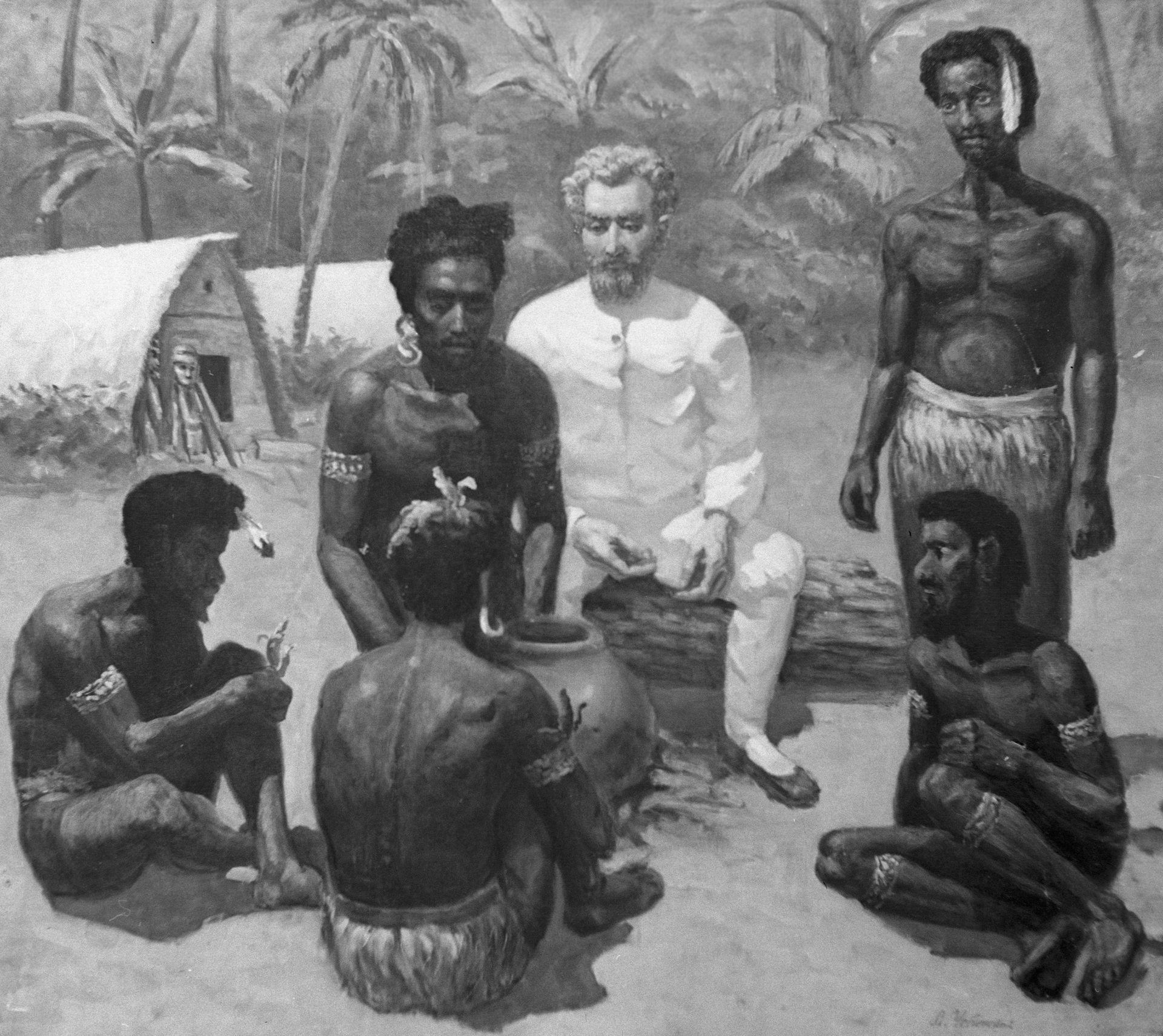

— Прежде всего, он был подлинным гуманистом в высшем смысле этого слова. Изучаемые им народы и культуры он воспринимал не просто как объект исследования, а как часть общечеловеческой цивилизации.

В тот исторический период нередко высказывались взгляды, что представители отдельных рас являются промежуточным звеном между животными и людьми. Эта точка зрения подкреплялась многовековой практикой колониализма. Миклухо-Маклай выступал против подобных воззрений.

Вернувшись в 1880-х годах на родину и выступив в Русском географическом обществе, он удостоился аудиенции у монарха. Учёный представил проект освоения океанийских территорий, который не был осуществлён из-за их удалённости.

Однако тёплый приём, оказанный ему в научных кругах, говорит сам за себя. Несмотря на долгие годы за границей, Миклухо-Маклай сохранил связь с Отечеством. Это даёт все основания считать его российским учёным, внёсшим вклад в развитие антропологии и этнографии.

— Разделяли ли коллеги его убеждения? Были ли у Миклухо-Маклая сторонники в академической среде?

— Безусловно, он не оставался в одиночестве — многие эволюционисты того периода признавали единство человеческого рода. Однако преодолеть стереотипы, сложившиеся за века колониальной эпохи, было непросто. Своими трудами Миклухо-Маклай демонстрировал: нет никаких биологических оснований считать народы с отличным от европейского укладом жизни неполноценными. В России он также мог наблюдать разнообразие культурных традиций, что способствовало формированию его взглядов.

— Миклухо-Маклай общался с Тургеневым и Толстым, интересовался судьбой Чернышевского, то есть находился под влиянием идей свободы и равенства. Следует ли рассматривать его гуманистическую позицию как отражение прогрессивных течений того времени?

— Современные ему общественные движения не могли не повлиять на учёного. Вспомним персонажа тургеневского рассказа «Муму» — немого Герасима. Его немота символизирует положение человека, лишённого права голоса в жёстко структурированном обществе. Стать защитником тех, кого не слышат, — вот что стало одной из жизненных целей Миклухо-Маклая.

— Когда европейские державы начали колониальный раздел Новой Гвинеи, Миклухо-Маклай предпринял попытки защитить местное население. Он даже пытался противопоставить интересы России, Великобритании и Германии, утверждая, что английская колонизация приведёт к уничтожению папуасов. Чем это было вызвано? И смог ли он хоть как-то улучшить положение островитян?

— Учёный, вероятно, оставался романтиком, верящим в возможность сохранить традиционные общества от насильственных изменений.

История коренных народов Америки и Австралии демонстрирует трагические последствия колонизации. Хотя в Австралии ситуация была менее катастрофической из-за малого числа переселенцев, что предотвратило массовое истребление, подобное североамериканскому сценарию.

К сожалению, когда речь шла о геополитических интересах, голос исследователя не был услышан. Новую Гвинею разделили между собой колониальные державы, включая Германию, чьи имперские амбиции набирали силу.

— Известно, что Миклухо-Маклай планировал организовать русское поселение в Новой Гвинее. Почему этот проект не был осуществлён?

— В России тогда набирало популярность народническое движение. Многие представители интеллигенции мечтали создать сообщество на отдалённых землях, и Новая Гвинея казалась подходящим местом. Однако замысел столкнулся с практическими трудностями: шестимесячное путешествие до островов, неготовность городских жителей к сельскохозяйственным работам и суровым условиям.

— Почему Миклухо-Маклай проникся симпатией к аборигенам?

— Образ жизни островитян, их понятия о чести, справедливости и искренности контрастировали с европейскими ценностями, затронутыми меркантильными интересами. Безусловно, их культура имела и негативные стороны, но в целом казалась более нравственной для человека с воззрениями Николая Николаевича.

— Какие обычаи папуасов могли удивить исследователя?

— Некоторые аспекты, безусловно, поражали: пищевые привычки, условия быта, манера коммуникации, лишённая светских условностей. Для европейца их поведение могло выглядеть грубоватым, хотя это объяснялось культурными различиями.

В институте, носящем имя Миклухо-Маклая, десятилетиями велись исследования его наследия под руководством Даниила Давидовича Тумаркина (скончавшегося в 2019 году). Даже в 1970-х годах советские антропологи сталкивались с обрядами, почти не изменившимися с конца XIX века.

— Остаются ли записи Миклухо-Маклая актуальными для современных исследователей?

— Уже опубликованы многочисленные труды, посвящённые его наследию. Однако изучение работ любого крупного учёного — процесс непрерывный. Каждое поколение находит в них новые смыслы, соответствующие своему историческому контексту.

— Научные экспедиции принесли Миклухо-Маклаю известность. Он стал знаменит в Европе и России, однако до конца жизни испытывал финансовые трудности. Почему слава не принесла ему благосостояния?

— Материальные сложности часто сопутствуют деятелям науки и искусства. Организация экспедиций, особенно в отдалённые регионы, требует значительных средств. Однако, узнав о финансовых проблемах учёного, император Александр III оказал ему поддержку. Этот факт свидетельствует о признании заслуг Миклухо-Маклая ещё при жизни.

— Сохранились ли среди папуасов следы памяти о Миклухо-Маклае?

— В мифологии многих народов присутствуют образы культурных героев, приносящих блага цивилизации. Миклухо-Маклай занимает подобное место в преданиях папуасов. То, что воспоминания о нём сохранились в устных традициях, говорит о том, что он стал для аборигенов своим среди чужих.