Накануне первого Российско-арабского саммита Московский государственный университет совместно с Ассоциацией арабских вузов подписали соглашение об учреждении Российско-азиатского астрономического альянса. Основной миссией проекта станет строительство орбитальной обсерватории для исследования планет за пределами Солнечной системы и изучения возможных форм жизни в космосе. Заместитель руководителя по научной работе Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга МГУ, физик Александр Белинский рассказал о характеристиках нового телескопа, разрабатываемого специалистами, научных целях проекта и перспективах обнаружения биологических признаков в других звёздных системах.

— Планируемая МГУ и азиатскими коллегами обсерватория предназначена для обнаружения инопланетной жизни. Какие научные достижения подтверждают актуальность таких исследований?

— Идея о существовании иных обитаемых миров впервые обсуждалась ещё мыслителями Античной Эпохи. Даже в тот период выдвигались концепции множественности космических тел и их потенциальной заселённости. Изобретение оптических приборов позволило наблюдать динамику планет нашей системы, а запуск межпланетных зондов дал возможность осуществлять прямые замеры на их поверхностях.

В 1995 году у светила, аналогичного Солнцу, была найдена первая экзопланета – 51 Пегаса b. К тому моменту технический прогресс достиг уровня, позволяющего фиксировать минимальные колебания в излучении звёзд, указывающие на присутствие планетарных спутников. С этого открытия началось стремительное пополнение списка новых внесолнечных объектов.

Решающую роль в подтверждении широкой распространённости экзопланет сыграли космические миссии Kepler (2009–2018) и TESS (функционирующая с 2018 года). Эти проекты выявили тысячи небесных тел, и сегодня каталогизировано свыше 6000 подтверждённых экзопланет.

Из-за ограниченных возможностей наблюдательного оборудования чаще обнаруживаются массивные планеты на близких орбитах – так называемые горячие юпитеры. Однако последние годы принесли множество находок тел, сопоставимых с Землёй по массе и расположенных в зонах, допускающих наличие жидкой воды.

Сейчас ключевой целью в контексте поиска жизни за пределами нашей системы является анализ атмосферных характеристик известных экзопланет. По современным представлениям, наличие газовой оболочки выступает обязательным критерием для потенциального развития биологических процессов.

— Каковы технические особенности нового телескопа? На какие существующие аналоги он ориентирован и какие инновации будут применены? Какие ожидаются результаты его работы?

— Основная функция аппарата – детальный анализ подтверждённых экзопланет и перспективных кандидатов. Традиционно наблюдательные программы сосредоточены на верификации открытий (подтверждение планетарной природы объекта, расчёт базовых параметров: массы, радиуса, орбитального периода) и первичной оценке структуры.

Наш приоритет – углублённое изучение значительного количества экзопланет для уточнения их характеристик и выявления маркеров атмосферного слоя.

Концепция частично перекликается с успешными космическими обсерваториями CoRoT и Cheops, но содержит принципиальные отличия.

Во-первых, для детектирования атмосферных признаков аппарат будет вести синхронную съёмку в четырёх спектральных диапазонах, фиксируя транзиты планет, поскольку газовые оболочки проявляют разное поведение на различных длинах волн. Во-вторых, диаметр основного зеркала составит около 60 см, что превосходит параметры предшественников.

Кроме изучения атмосфер, проект может выявлять новые объекты по косвенным признакам – временным аномалиям транзитов, указывающих на гравитационное влияние соседних тел. Существует вероятность обнаружения первых экзолун – спутников планет за пределами Солнечной системы.

— Телескоп планируют вывести на геостационарную орбиту, удалённую от Земли в 90 раз дальше МКС. Какие сложности связаны с размещением и почему наземный вариант менее эффективен?

— Для обеспечения сверхточной фотометрии, необходимой для регистрации ключевых параметров, требуется исключить помехи: земная атмосфера искажает наземные измерения, а низкие орбиты ограничивают продолжительность наблюдений за целевыми объектами.

Опыт показал, что даже на околоземных орбитах солнечный свет и тепловое излучение создают помехи для длительного мониторинга. Поэтому выбор геостационарной позиции представляется оптимальным решением.

Вывод аппарата на такую орбиту энергозатратен, но поскольку она используется для телекоммуникационных спутников, наш телескоп планируется запустить как дополнительную полезную нагрузку.

— Какие космические регионы считаются наиболее перспективными для поиска жизни? Какие критерии используются при выборе объектов?

— Учёных интересуют планеты в «обитаемой зоне» с землеподобными характеристиками. Подобных объектов открывается всё больше, но их обнаружение остаётся технически сложной задачей.

Помимо условий для существования жидкой воды, «зона обитаемости» требует «спокойного» состояния звезды без повышенной активности, способной разрушить атмосферу. Важно отсутствие близких звёздных скоплений, где излучение соседних светил может влиять на планету. Даже в пределах Галактики не все регионы пригодны для жизни из-за особенностей эволюционных процессов.

Современные телескопы исследуют атмосферы экзопланет на пределе своих возможностей, определяя химический состав и даже динамику воздушных потоков.

— Какова вероятность обнаружения биосигнатур на экзопланетах? Какие прогнозы можно сделать, учитывая прогресс последних лет?

— Несмотря на технологический рост, задача выявления признаков жизни остаётся крайне сложной. Сейчас мы акцентируем внимание на исследовании атмосфер как основного условия её возникновения. Необходимо накопить больше данных для создания точных моделей формирования планетных систем.

Работа новой обсерватории позволит лучше понять условия на других планетах и целенаправленно использовать крупнейшие телескопы для поиска ответов на вопрос о существовании жизни во Вселенной.

— Какие формы жизни предполагают учёные? Выше ли вероятность обнаружить микроорганизмы или растительную жизнь по сравнению с развитыми цивилизациями?

— Коллеги из проекта SGL разрабатывают телескоп, который с использованием Солнца как гравитационной линзы сможет детально исследовать поверхность ближайших экзопланет. Этот амбициозный проект потребует новых технологий и может дать результаты через десятилетия.

Многолетние работы в рамках программы SETI пока не выявили свидетельств существования высокоразвитых цивилизаций, что заставляет сосредоточиться на поиске базовых биомаркеров – от микроорганизмов до простейшей флоры.

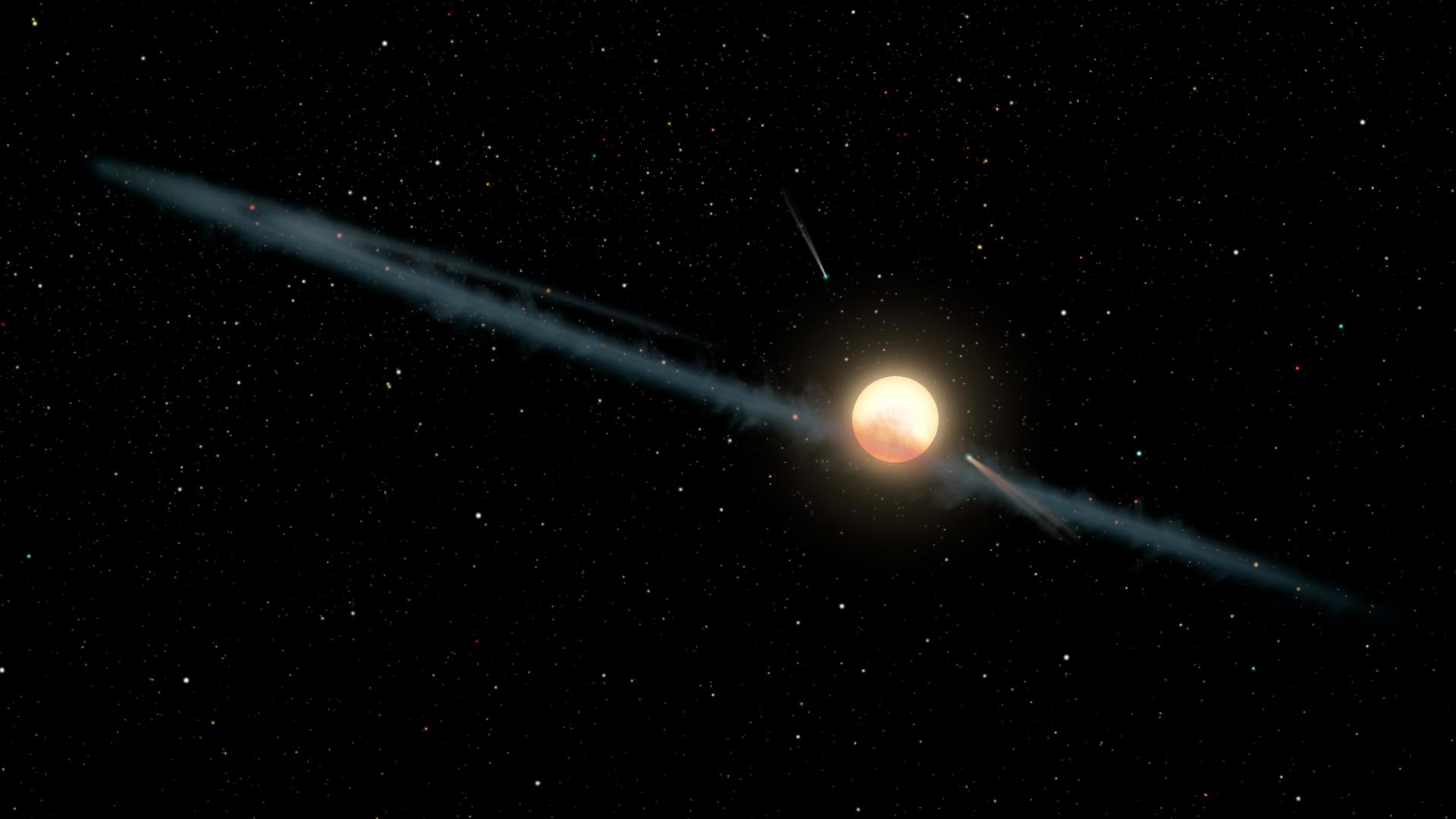

— В 2018 году астрономов и общественность заинтересовала «звезда Табби»: её переменчивость плохо объясняется естественными причинами. Будете ли вы изучать этот феномен в сотрудничестве с арабскими партнёрами? Может ли он быть связан с разумной жизнью?

— Природа колебаний яркости KIC 8462852 («звезды Табби») пока точно не установлена. Однако зависимость изменений блеска от спектрального диапазона (меньшее падение яркости в инфракрасном излучении) указывает на возможное затмение пылевыми облаками. Будущие наблюдения помогут определить происхождение этих частиц.

В рамках проекта планируется изучать не только экзопланеты, но и аномальные звёзды, объекты Солнечной системы, вспышечные события, включая гравитационно-волновые явления, а также ядра удалённых галактик.

— Почему поиски внеземной жизни имеют столь высокую научную значимость?

— Стремление найти жизнь в космосе отражает фундаментальную потребность человечества в познании и поиске ответов на экзистенциальные вопросы: «Одиноки ли мы во Вселенной?», «Как эволюционируют цивилизации?» и другие.

Эти философские проблемы лежат в основе научного поиска. По мере приближения к ответам будут трансформироваться наши представления о философии, эволюции разума, естествознании и биологии.